毕乃双 海洋地球科学学院

曾获评学校五四青年奖,多次获评优秀班主任、优秀教师等荣誉;获国家级一流课程和省级课程思政示范课各1门,获第十一届本科教学优秀一等奖,承担省级教学研究重点项目等5项,获省级教学成果一等奖;主持国家重点研发计划课题1项、国家自然科学基金4项,获教育部自然科学二等奖等省部级奖励2项;曾在中央电视台、北京电视台等开展地学科普;2017年5月作为学校首批搭乘“蛟龙号”下潜科学家,赴南海北部峡谷进行深潜调查,成果被《人民日报》、新华网等国内多家媒体报道。

在黄海之滨的中国海洋大学,有一位始终扎根海洋地质教育与科研一线的“引路人”。他既是学生口中亲切可靠的“老毕”,也是破解海洋沉积奥秘的科研尖兵;既在三尺讲台上传道授业,也在黄河三角洲、南海海域书写报国答卷。他,就是海洋地球科学学院教授、博士生导师——毕乃双,2025年度中国海洋大学“最美教师”荣誉获得者。

“懂”学生方知“爱”学生,做成长路上的“暖心领路人”

“同学们想着我,把我当朋友,是我最高兴的事。”这是毕乃双常挂在嘴边的话。自任教以来,他先后担任2012级地球信息科学与技术专业、2018级地质学专业班主任,用细腻与热忱,成为学生眼中“随叫随到”的良师益友。

深知贫困求学的不易,毕乃双从学生入学起便格外关注生活保障:仔细查阅档案、委托班委观察饮食习惯与衣着细节,精准识别真正需要帮助的学生,确保学院资助名额用在“刀刃上”。“杜绝虚报冒领,这既是资源的合理分配,也是对学生诚信的教育。”他始终坚持这样的原则。

学业指导上,他更是“精准滴灌”:针对不同年级学生的困惑,策划“如何适应大学生活”“就业与考研选择”等系列主题班会;面对学业警示学生,创新性联合学院团委设立“助学公益岗”,鼓励后进生与优秀生结对学习,让班级形成互帮互助的浓厚学风。

课堂之外,他的身影总与学生紧紧相连——一起打球、组织班级活动、带队野外实习,在点滴相处中培养学生的团结精神。他的办公桌抽屉里,珍藏着学生赠送的合影,每一张都承载着深厚的师生情谊。

这份付出终有回响:2012级地球信息科学与技术班级获评2014年度校“优秀班集体”,2018级地质学班级斩获2021年“红旗团支部”“先进团支部”称号;所带班级考研升学率超50%,多名学生保送北京大学、浙江大学等顶尖学府,2018级陈钰瑩同学更以本科生身份在《Marine Pollution Bulletin》发表第一作者SCI论文,成为学院第二位获此成就的本科生。毕乃双本人也两次获评校“优秀班主任”,2019年荣获第十九届校“五四青年奖”。

他的影响力远不止于所带班级:作为学院“教授面对面”首期嘉宾,他用经验为学子解惑;结束“蛟龙号”南海深潜任务后,第一时间登上“成长讲堂”分享经历;四次带领学生赴内蒙古、天津、山东临沂开展“三下乡”社会实践,多个项目获评校级、省级优秀,个人两度被评为山东省和青岛市暑期“三下乡”优秀指导教师。

(图片说明:获评青岛市暑期“三下乡”优秀指导教师)

科研指导中,他同样倾尽全力:指导校SRDP和国创项目11项(多项获评校级优秀),近五年指导本科毕业论文12篇(2篇获评校优秀本科毕业论文);2022年带领本科生参加“第六届全国地质技能竞赛”勇夺团体一等奖,2024年实现单项特等奖突破,一次次为校争光。

(图片说明:带领我校本科生参加“第六届全国地质技能竞赛”,勇夺团体一等奖)

知行合一践初心,做课堂内外的“用心教书人”

“21世纪是海洋的世纪”——高中班主任的一句话,点燃了毕乃双的海洋梦。2000年考入中国海洋大学,2009年硕博连读毕业后留校任教,他始终牢记“为国家培养海洋地球科学栋梁”的使命,在教学岗位上深耕不辍。

他承担《环境地质学》《基础地质学》《地质认识实习》等多门理论与实践课程,年均教学工作量超学院平均40%。他深知实践教学对地学人才培养的重要性,自2014年起,连续十年每年7-8月带队赴烟台桃村开展20余天的地质认识实习。2016年,孩子出生仅四天,他便毅然踏上实习征程,从未因个人原因耽误教学。

野外踏勘条件艰苦:山路崎岖、高温多雨、蚊虫肆虐,他总是走在队伍最前列开路,在危险地质露头处先行探路。他对学生要求严格,地质图件、野外记录必须规范严谨。白天巡查指导,晚上放弃休息,在自习室陪伴学生整理资料、随时答疑。学生疲惫时,他讲自己当年的实习故事解压。任务繁重时,他用“加餐”为大家“加油”——让“桃村实习”成为学生心中“苦并快乐着”的成长记忆。

(图片说明:带领学院山东栖霞桃村实习队开展“行走的主题团日”活动)

在海上实践教学领域,他更是大胆创新:与同事构建多学科实践教学体系,牵头研发基于“东方红2”科考船的“海洋地质-地球物理虚拟仿真系统”。借鉴网络游戏设计理念,开发学习、向导、训练、考核四种模式,极大提升学习趣味性与自主性,助力该课程2023年获批国家级虚拟仿真一流课程。

他还将课程思政融入教学:通过“海上升国旗仪式”“主题团日”等活动,厚植学生爱党爱国爱校情怀,引导学生树立服务海洋强国建设的理想,相关模式获“学习强国”教育专栏报道。2022年,他以第一完成人获山东省教学成果一等奖;2023年获校第八届“东升课程教学卓越奖”二等奖;2024年荣膺校本科教学最高奖——本科教学优秀一等奖;所带领的“地球科学野外实践教学教研室”获批山东省示范性基层教学组织。

(图片说明:以第一完成人获得山东省教学成果一等奖;获批国家级一流课程)

科研报国担使命,做海洋奥秘的“执着探索者”

从黄河三角洲到南海海底峡谷,毕乃双始终以“科研报国”为初心,在海洋沉积动力学领域攻坚克难。研究生阶段师从杨作升教授,他传承严谨治学、勤奋敬业的作风;如今在王厚杰教授领衔的团队中,他聚焦黄河沉积物“源-汇”过程,取得多项重要突破。

黄河入海泥沙通量曾居世界第二,塑造了全球陆地扩张最快的现代黄河三角洲。但受气候变化与人类活动影响,黄河入海泥沙锐减,三角洲演化成为国际关注的前沿科学问题。为破解这一难题,毕乃双主持国家重点研发计划课题1项、国家自然科学基金项目4项,自2010年起作为首席科学家每年组织黄河三角洲海域系统调查。

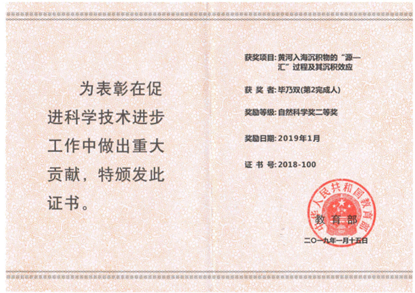

围绕黄河入海沉积物“源-汇”过程与环境效应,他在《Geological Society of America Bulletin》《Journal of Hydrology》等顶尖期刊发表论文30余篇,创新性提出的“黄河三角洲冲淤演化的沉积物粒度控制效应”被《Nature Geoscience》等顶级期刊多次引用。2018年,相关成果获教育部高等学校科学研究优秀成果奖(自然科学)二等奖(第二完成人);2023年获海洋工程技术奖一等奖(第三完成人);部分成果被纳入水利部《黄河河口治理问题专题调研报告》,主持的重点研发计划课题2021年绩效评估获评“优秀”。

(图片说明:获教育部高等学校科学研究优秀成果奖(自然科学)二等奖(第二完成人))

他的科研视野还延伸至深远海:2017年5月,作为学校首批搭乘“蛟龙号”下潜的科学家,他深入南海北部峡谷考察,首次发现台湾峡谷存在现代浊流过程的确凿证据,被《人民日报》、新华网等广泛报道;参与南海三沙永乐龙洞科考,首次揭示洞内多级跃层水文特征,发现90米以下为无氧极端水体的世界罕见现象,相关成果2018年以第一作者在《科学通报》优先发表。

(图片说明:毕乃双深潜归来,与实习潜航员刘晓辉、潜航员唐嘉陵(从左至右)挥手致意)

此外,他还积极投身科普事业:2021年在中央电视台科普“黄河三角洲潮汐树”形成机理;2023年参与科普中国与北京电视台“科技向未来”跨年活动,普及深潜知识,节目总观看量超260万,让海洋科学知识走进大众视野。

(图片说明:毕乃双接受中央电视台采访,科普黄河三角洲潮汐树现象)

(图片说明:毕乃双参加科普中国和北京电视台科教频道联合举办的“科技向未来”跨年活动)

从教十余载,毕乃双用“爱心”护佑学生成长,用“匠心”打磨教学品质,用“初心”践行科研报国。他是学生眼中的“最美教师”,更是海洋教育与科研路上的“追光者”。未来,他将继续以热忱与坚守,为海洋强国建设培养更多优秀人才,在蓝色国土上书写更多精彩篇章。

撰稿人:海洋地球科学学院

审核人:吴瑕 张婧