【本站讯】 为贯彻学校“扎实推进一流本科人才培养,全面启动数字赋能升级计划”的要求,海洋地球科学学院各本科教研室于2025年2月25日至3月20日成功举办“DeepSeek在本科课程中的思考与应用”系列专题研讨会。固体地球物理、地球信息科学与技术、地球物质科学、地震勘探、普地与构造、海洋地质与工程、地球科学实践教学等7个教研室教师参会,会议主要围绕DeepSeek在地球科学教学中的实践探索、核心优势与未来挑战展开深入交流。

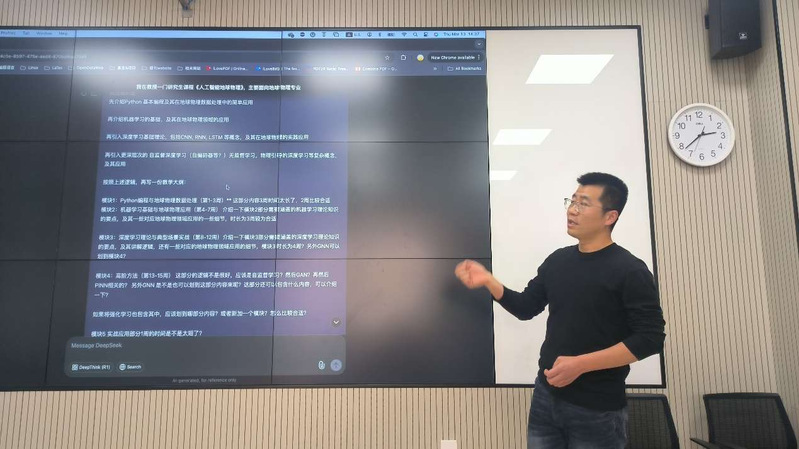

研讨会上,学院教师分享了DeepSeek技术在教学全流程中的创新应用。在课程资源建设方面,孙剑教授通过精准提示词优化《人工智能地球物理》课程框架,况文欢副教授利用AI构建分层智能题库,实现个性化出题与数据分析;张进教授则创新设计“海底宝藏大追踪”角色扮演教案,推动课堂游戏化教学。

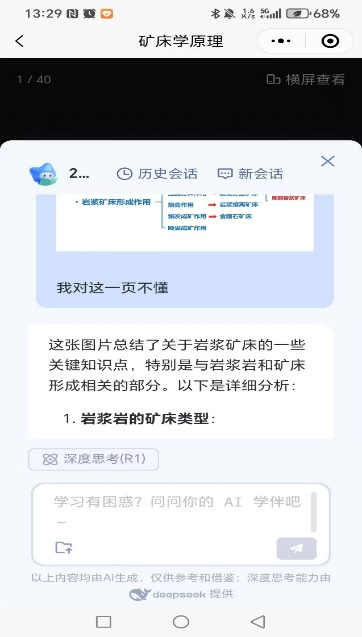

课堂教学环节中,地球物质科学教研室结合AR/VR技术生成三维地质模型,将板块碰撞等抽象概念转化为沉浸式学习体验;地震勘探教研室整合跨学科案例,动态引入蛋白质折叠预测等前沿成果,激发学生科研兴趣。课后,系统通过ClassIn平台自动推送思维导图与重点提纲,并基于错误率热力图为学生定制强化练习,形成“学-练-评”闭环。多个教研室提出可将雨课堂与DeepSeek结合,通过“AI学伴”功能,解决个性化问题(如《矿床学原理》中学生点击“不懂”后自动生成解释),并通过弹幕问答增强课堂参与度。

教师们充分肯定了DeepSeek在提升教学效率、增强互动体验、实现个性化学习等方面的价值。数据显示,AI辅助备课时间缩短90%,游戏化任务使课堂参与度提升35%,分层题库精准满足学生差异化需求。

然而,技术应用仍面临多重挑战。部分教师指出,DeepSeek在专业领域存在虚构文献、逻辑矛盾等技术局限,需人工核查修正;学生作业抄袭率上升20%、师生情感联结弱化等现象。此外,数据安全风险与多平台适配难题也成为技术落地的阻碍。

针对挑战,提出系统性解决方案:通过微调地质学术语模型、推动私有化部署优化技术可靠性;制定AI使用规范,强制标注生成内容并限制考试场景;开设师生能力培训课程,培养批判性思维与工具协同能力。教学院长毕乃双强调,未来将推动教师角色向“学习引导者”转型,建立校级AI教学协作网络,共享优质资源,实现“辅助而非替代”的人机共生模式。

本次研讨会为人工智能与高等教育的深度融合提供了实践范本,标志着海洋地球科学学院在智能教育领域迈出重要一步。学院将继续探索技术赋能教育的创新路径,为培养新时代地球科学人才注入新动能。

供稿:海洋地球科学学院各本科教研室

审稿人:毕乃双 钟世华 彭德艳